収入保障保険のおすすめ5選!メリット・デメリットも解説

※この記事はPRを含みます。

「自身に万が一のことがあった場合、家族の生活費や子供の教育費はどうなる…?」といった不安を抱えている方から注目されている収入保障保険。契約者が死亡または高度障害状態になった場合、家族は毎月一定額の保険金を受け取れます。

もちろん、遺族年金や貯蓄などで生活費を賄うこともできますが、物足りなさを感じている方も多いはずです。

そこで今回は、おすすめの収入保障保険を5つ厳選して紹介します。収入保障保険のメリット・デメリットや、類似する保険との違いなどについてもまとめてみました。

- 収入保障保険は、契約者が死亡・高度障害になった場合、家族が毎月一定額の保険金を受け取れる保険

- 定期保険よりも保険料が安い傾向で、必要最低限のコストで家族の生活を守れるのが特長

- 特に「一家の大黒柱」「小さな子どもがいる方」「貯蓄に不安がある方」に向いている

- 反対に、独身や十分な貯蓄がある方は慎重な検討が必要

- 収入保障保険選びに迷っている方には、「みらいのほけん」がおすすめ。何度でも無料でFPに相談でき、さらにお米がもらえる特典※もあります。

※プレゼント内容は時期により変更となる場合があります。詳細は公式サイトをご確認ください。

※本サイトの制作は、不正景品類及び不当表示防止法(景品表示法)を初めとする広告に関連する法規制やガイドラインを遵守して行われております。

※本メディアは株式会社ZNPマーケティングが運営しています。

目次

おすすめの収入保障保険5選【2025年7月】

将来の教育費や生活費への不安が高まり、収入保障保険の加入を検討していることでしょう。

特に一家の生活費を担っている方の場合、「自身が亡くなった後、家族の生活はどうなる…?」といった不安を抱えているはずです。

そこで今回は、おすすめの収入保障保険を5つ厳選してみました。

名称 | 保険会社 |

|---|---|

FWD収入保障 | FWD生命 |

はなさく収入保障 | はなさく生命 |

じぶんと家族のお守り | SOMPOひまわり生命 |

収入保障保険 Keep Up | オリックス生命 |

ネオdeしゅうほ | ネオファースト生命 |

なお、どの収入保障保険が家族構成やライフプランにあってるか判断に迷ったときは、保険相談窓口の利用がおすすめです。保険の知識が豊富な担当者からアドバイスを受けられるので、より納得のいく保険選びができるでしょう。

収入保障保険とは?もしもの時の家族の生活を守る保険の基本

収入保障保険とは、もしもの時の家族の生活を守ることを目的とした死亡保険の一種です。

契約者が死亡、または高度障害状態になった場合、家族に対して毎月一定額の保険金が支払われる商品が多くあります。

たとえば、万が一の時に「毎月10万円を10年間受け取る」といった契約を結んだ場合、遺族年金や貯金などとあわせて、生活費や子供の教育費などを安定して支えやすいでしょう。

なお、保険期間は大きく分けて以下の2種類から選択できるケースが一般的です。

- 年満了

└60歳・65歳など、被保険者の年齢を基準とするタイプ - 期間満了

└20年・30年など、経過年数を基準とするタイプ

収入保障保険の仕組み

収入保障保険は、保険期間の経過とともに受け取れる保険金が少なくなる「逓減型(ていげんがた)」の商品です。

たとえば、40歳から60歳までを保険期間として収入保障保険を契約したとしましょう。

40歳で亡くなった場合は、20年間(240ヶ月)にわたって保険金を受け取れますが、50歳で亡くなった場合は、保険金の受取期間が10年間(120ヶ月)に減少します。

保険金が月額10万円の場合

- 10万円×20年間(240ヶ月)=2400万円

- 10万円×10年間(120ヶ月)=1200万円

このような仕組みから、定期保険と比べて保険料が安い傾向にあります。万が一の際に家族の生活を守れることには変わりないので、合理的な保険だと言えるでしょう。

収入保障保険と就業不能保険、所得補償保険の違い

収入保障保険と混同されやすいのが、「就業不能保険」や「所得補償保険」などです。

いずれの保険も収入の減少を補うことを目的としていますが、それぞれ保障対象や給付条件などに違いがあります。

収入保障保険 | 就業不能保険 | 所得補償保険 | |

|---|---|---|---|

給付条件 | 契約者が死亡・高度障害になった場合 | 病気やケガで就業不能状態に陥った場合 | 病気やケガで就業不能状態に陥った場合 |

保険期間 | 長期(10年・20年など) | 長期(10年・20年など) | 短期(1年更新など) |

保険金の | 契約者の家族 | 契約者 | 契約者 |

取扱保険会社 | 生命保険会社 | 生命保険会社 | 主に損害保険会社 |

収入保障保険と、就業不能保険・所得補償保険の大きな違いは、給付条件です。

収入保障保険は、契約者が死亡または高度障害状態になった場合に保険金が給付されますが、就業不能保険や所得補償保険は、契約者が病気やケガで就業不能状態に陥った場合に保険金を受け取れます。

以上のことから、就業不能保険は、万が一の際に家族の生活を保障したい方に適切な商品だといえます。自身の生活保障を目的とする場合は、就業不能保険や所得補償保険などを検討してみてください。

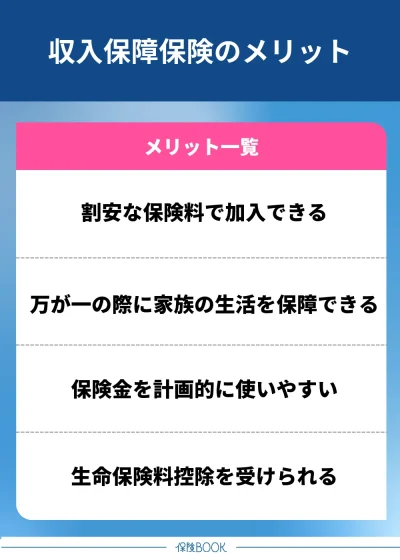

収入保障保険のメリット

ここからは、収入保障保険のメリットを4つ紹介します。

「収入保障保険にはどんな強みがあるの?」といった疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

貯蓄型の保険と比べて割安な保険料で加入できる

収入保障保険は、契約者が死亡、または高度障害状態になった場合、遺族に対して保険金が支払われる保険商品です。

解約返戻金や満期保険金などは原則なく、「掛け捨て型」の保険に該当するため、貯蓄型よりも割安な保険料で加入しやすい傾向にあります。

そのため、子育て世代や住宅ローンを返済中の家族など、家計への負担を抑えつつ、最低限のコストで万が一に備えたい方に適しているでしょう。

万が一の際に家族の生活を保障できる

収入保障保険に加入しておくと、仮に自身が亡くなったとしても、残された家族が生活に困窮するリスクを避けられるようになります。

遺族年金や貯蓄などに加えて、毎月一定額の保険金が給付されるため、急な生活レベルの変化が起きにくいでしょう。

このように、万が一の際に家族の生活保障を得られるところは収入保障保険の大きなメリットです。定期保険と比べて保険料が安い傾向にある点も注目を集めています。

保険金を計画的に使いやすい

収入保障保険は、毎月一定額の保険金を受け取れる商品が主流です。

そのため、保険金を計画的に使いやすい特徴を持ちます。中には一括で受け取れる商品もありますが、家計管理を重視する場合は、分割で受け取ったほうがいいでしょう。

メリット | デメリット | |

|---|---|---|

毎月受取 | 生活費として長期的に活用しやすい | 大きな出費が必要なときは調整が必要 |

一括受取 | まとまった資金をすぐに確保できる | 予定よりも早く使い切ってしまう可能性がある |

一括で受け取る場合は、急に大きな金額が入ってきたことで使いすぎてしまうリスクに注意が必要です。

生命保険料控除を受けられる

収入保障保険で払い込む保険料は、生命保険料控除の対象です。

年末調整や確定申告の際に申請すると、年間で払い込んだ保険料の一部、または全額が控除の対象となり、所得税・住民税を節税できます。

なお、所得税・住民税の控除額については以下のとおりです。

所得税 | |

|---|---|

年間払込保険料 | 控除額 |

20,000円以下 | 払込保険料等の全額 |

20,000円超〜40,000円以下 | 払込保険料等×1/2+10,000円 |

40,000円超〜80,000円以下 | 払込保険料等×1/4+20,000円 |

80,000円超 | 一律40,000円 |

住民税 | |

12,000円以下 | 払込保険料の全額 |

12,000円超〜32,000円以下 | 払込保険料等×1/2+6,000円 |

32,000円超〜56,000円以下 | 払込保険料等×1/4+14,000円 |

56,000円超 | 一律28,000円 |

※出典:No.1140 生命保険料控除|国税庁

※出典:個人住民税|暮らしと税金|東京主税局

収入保障保険のデメリット

ここからは、収入保障保険のデメリットについて紹介します。

魅力的なメリットが多い反面、いくつか加入前に知っておくべき注意点もあるので、それぞれ確認してみてください。

解約返戻金・満期保険金などが原則ない

収入保障保険は、一般的に掛け捨て型の保険商品です。そのため、保険期間中に何も起きなければ保険料は戻ってきません。

たとえば、30歳で収入保障保険に加入し、60歳まで保険料を支払ったとしても、健康で事故も病気もなければ、30年間分の保険料はすべて失われます。

もちろん、保険とは万が一に備えるためのものなので、一概に悪い結果とは言えませんが「もったいない」と感じる方もいるでしょう。

年齢が進むにつれて受け取れる保険金が少なくなる

収入保障保険は、残りの保険期間に応じて給付金の総額が決まる仕組みです。

たとえば、60歳までの保険期間で月10万円の給付を設定した場合、40歳で亡くなれば20年間で合計2,400万円給付されます。

一方で、55歳で亡くなった場合、残り5年間が給付期間となるため、合計600万円しか支払われません。

収入保障保険は必要?おすすめな人の特徴

ここからは、収入保障保険の加入をおすすめしたい人の特徴を紹介します。

「収入保障保険は必要?」といった疑問を抱えている方は、以下の特徴に当てはまるものがあるか確認してみてください。

収入保障保険がおすすめな人の特徴

一家の生活費を担っている人

一家の生活費を担っている人には、収入保障保険への加入がおすすめです。自身に万が一のことがあった場合、家族の収入源が絶たれる可能性があります。

特に配偶者が働いていない場合は、遺族年金や貯蓄などでやり繰りする状況が想定されるので、毎月一定額の保険金を受け取れる収入保障保険に加入しておくと安心できるでしょう。

小さい子供がいる人

小さい子供がいる人にも、収入保障保険は適切な商品だと考えられます。自身が亡くなった後も、遺族は毎月保険金を受け取れるので、進学や入学などにかかる費用を補填することが可能です。

また、定期保険よりも保険料が安い傾向にあるため、子供が成人する年齢に設定して加入すれば、費用対効果が良く万が一に備えられます。

「18歳まで」「大学卒業まで」のように保険期間を設定しておくといいでしょう。

貯蓄が十分にない人

現状貯蓄が十分にない人にも収入保障保険はおすすめです。突然、事故や病気で自身が亡くなってしまったとしても、遺族は毎月一定額の保険金を受け取れます。

貯蓄が十分にない状態のままでは、残された遺族の生活に不安が残りますが、収入保障保険に加入しておけば、遺族年金と毎月の保険金で暮らしやすくなるでしょう。

貯蓄には時間がかかりますが、収入保障保険は、加入したらすぐに保障が適用されます。

収入保障保険を慎重に検討すべき人の特徴

収入保障保険を検討している中で、「収入保障保険はいらない」「やめたほうがいい」など、ネガティブな声を見かけたことがある人もいるでしょう。

ここからは、収入保障保険の加入を慎重に検討したほうがいい人の特徴を紹介します。

独身や扶養家族がいない人

収入保障保険は、自身に万が一のことがあった場合、家族の生活を保障することを目的とした保険商品です。

そのため、独身で扶養家族のいない人には必要性が低いと考えられます。たとえば、30代で独身の場合、自身が亡くなったとしても、経済的に困る人はいないケースがほとんどでしょう。

以上のことから、独身や扶養家族がいない人には収入保障保険の加入を慎重に検討すべきだと言えます。医療保険や就業不能保険などで、病気やケガなどに備えるほうが合理的でしょう。

十分な貯蓄がある人

すでに十分な貯蓄がある人も、収入保障保険の加入を慎重に検討すべきです。

十分な貯蓄とは、仮に万が一のことが起こったとしても、家族の生活が当面の間困らない程度の貯金額を指します。

なお、すでに十分な貯蓄がある場合、収入保障保険の加入よりも、貯蓄を使って資産運用をしたほうがいい可能性もあるので、金融資格を持つ専門家に相談したほうがいいでしょう。

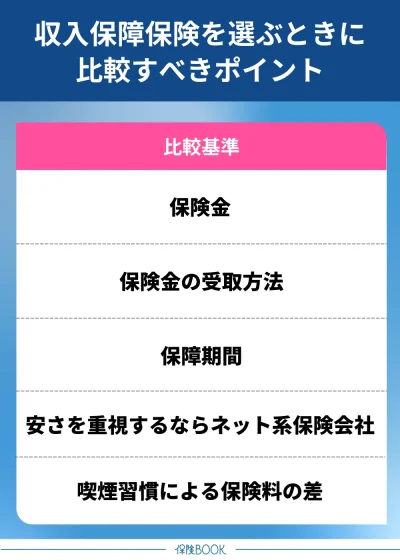

収入保障保険の選び方|5つのポイント

ここからは、収入保障保険を選ぶときに比較すべきポイントを紹介します。単純におすすめランキングや人気商品などで決めてしまうと、ライフスタイルに合わない商品を選んでしまうケースもあるので注意が必要です。

「どの収入保障保険を選べばいいのかわからない」といった悩みを抱えている方は、以下のポイントを比較してみてください。

保険金

収入保障保険を選ぶ上でもっとも重要なのは、保険金の額です。

「毎月いくら給付されれば、生活が困窮せずに済むか」しっかりとシミュレーションし、適切な保険金を設定する必要があります。

たとえば、毎月の生活費が25万円程度かかる家庭であれば、遺族年金や配偶者の収入を差し引いた金額を補う形で、月10万〜15万円程度の保険金を設定するケースが多く見られます。

保険金の受取方法

収入保障保険の受取方法は、基本的に月払い(定額給付)ですが、保険会社によっては「年一括受取」「一括受取」などを選べる場合もあります。

月払いには、計画的に使いやすく、使いすぎを防げるというメリットがありますが、一括受取や年一括受取などは、住宅ローンの繰上げ返済や教育資金など、まとまったお金が必要な場面に有効です。

このように、保険金の受取方法にはさまざまなバリエーションがあるため、家庭のライフプランや資金の使い方に合ったスタイルを選ぶことが大切です。

保障期間

収入保障保険の保障期間とは、万が一のことが起きた場合に、保険金が支払われる期間のことです。

必要以上に長く設定すると保険料が高くなりますが、逆に短すぎると保障が切れてしまうリスクがあるので慎重に設定しなければなりません。

安さで選ぶならネット系の保険会社がおすすめ

「できるだけ保険料を抑えたい」「費用対効果重視で選びたい」という方には、ネット系の保険会社が提供する収入保障保険がおすすめです。

その分保険料に反映されるコストも低く、同じ保障内容で比較しても、月額数百円から千円以上安くなるケースがあります。

また、オンライン上での申込みや告知、設計相談などが非常に充実しており、スマホ1つで完結できる利便性の高さも魅力です。保険内容を自分でしっかり理解できる人や、サポートよりも価格を重視する人には特に向いているでしょう。

喫煙者の場合は保険料が割高になる可能性がある

収入保障保険を検討する際に、意外と見落とされがちなのが喫煙習慣による保険料の差です。

たとえば、30歳男性で月額10万円の保障を設定する場合、非喫煙者なら月1,500円程度で済む保険料が、喫煙者だと2,000円〜2,300円になることもあります。

このように、喫煙者の場合は同じ保障内容でも、保険料に年間数千円〜数万円以上の差が出るケースもあるので注意が必要です。

収入保障保険に関するよくある質問

まとめ

ここまで、収入保障保険のおすすめ商品や必要性などについて紹介してきました。

収入保障保険は、定期保険よりも保険料が安い傾向にあり、死亡または高度障害状態になっても家族の生活保障を得られる商品です。

そのため、自身が亡くなった後の生活費や教育費に不安を抱える方の多くから注目されています。

各保険商品によって、保険料や保険金、保険期間などは異なりますので、ライフプランや家族構成などにあわせて適切な収入保障保険を選んでみてください。